はじめに

「新商品を開発したい」「新しい設備を導入したい」「ビジネスを拡大したい」とお考えの中小企業の皆さま。

そんな時に活用したいのが、**「ものづくり補助金」と「経営革新計画」**です。

この2つの制度は、実は単独で使うよりも、連携することで相乗効果を発揮します。補助金の獲得率が高まり、経営の方向性が明確になるなど、多くのメリットがあります。

本記事では、制度の概要から申請の流れ、活用のポイントまで、わかりやすく解説します。

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金は、正式名称を「中小企業等による製品・サービス開発等支援事業」といい、経済産業省が実施する代表的な中小企業支援制度です。

主な目的は以下の通りです。

- 新製品・新サービスの開発

- 業務プロセスの革新

- 生産性の向上

補助対象経費は、設備費、システム構築費、外注費、原材料費など多岐にわたり、補助上限額は最大で1,250万円(通常枠)。採択されれば、大きな資金支援を受けながら、事業の挑戦が可能になります。

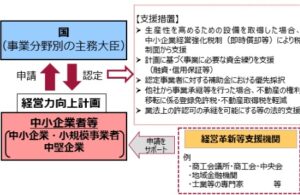

経営革新計画とは?

経営革新計画は、中小企業が新たな取り組みを通じて経営の向上を目指す中期的な成長戦略です。

都道府県知事の認定を受けることで、補助金・融資・税制などのさまざまな支援制度が利用可能になります。

計画書に含めるべき主な内容は以下の通りです。

- どんな新しい取り組みを行うか(新商品、新サービス、新方式など)

- なぜその取り組みが必要なのか(市場や自社の課題)

- 3〜5年間の数値目標(売上高、利益、付加価値額の向上など)

【図解】2制度の連携で得られる相乗効果

・ 経営革新計画 × ものづくり補助金の関係

・ 経営革新計画 │ 目標・戦略を明文化し、成長性を示す (都道府県認定)

・ ものづくり補助金 │ 計画に基づく挑戦に資金支援

・(国の補助金) │ 評価項目に「革新性・計画性」が含まれる

→両方を活用することで、補助金の採択率UP・成長戦略の実行が加速!

経営革新計画が補助金申請で評価される理由

補助金の審査では、申請内容の「実現可能性」「革新性」「事業の持続性」などが問われます。

経営革新計画が承認されている企業は、すでに成長戦略を明文化し、行政から一定の評価を得ているとみなされ、加点要素になることがあります。

つまり、「しっかりと計画を立てて挑戦している企業」として、補助金審査でも高く評価されやすいのです。

経営革新計画を作成するメリット

計画作成の目的は補助金獲得だけではありません。経営革新計画は、企業に以下のような副次的効果をもたらします。

- 金融機関からの信頼向上:計画性があると評価され、融資が受けやすくなります。

- 社内の方向性共有:従業員とビジョンを共有することで、モチベーションや組織力が向上します。

- 経営課題の整理:現状分析や市場分析を通じて、企業の強み・弱みを把握できます。

- 新たなビジネスチャンス発見:構想を言語化する過程で、新しい顧客や販路に気づくことがあります。

実際の流れ:経営革新計画から補助金申請まで

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 事業の現状分析 | 売上・市場・競合・課題を洗い出す |

| ② 計画の策定 | 目標・実施内容・数値目標を明記した計画書を作成 |

| ③ 都道府県に提出 | 経営革新計画の申請・審査・承認を受ける |

| ④ 補助金申請 | 認定計画を踏まえて、ものづくり補助金を申請 |

| ⑤ 審査・採択 | 採択後は事業開始・実績報告・補助金交付へ |

※経営革新計画の申請には、中小企業診断士や商工会議所などの支援を受けるとスムーズです。

よくある質問

Q1. 2つの制度はどちらから着手すべきですか?

→ 先に経営革新計画の作成・認定を受けることで、補助金申請時に加点対象となりやすくなります。

Q2. 経営革新計画の認定は難しいですか?

→ 一定の計画性と数値目標が求められますが、専門家のサポートを受ければ、多くの企業が認定を取得しています。

Q3. 認定後はずっと有効ですか?

→ 計画期間は3〜5年が一般的で、状況に応じて見直しも可能です。

まとめ|両制度を活かして事業を次のステージへ

「経営革新計画」と「ものづくり補助金」は、それぞれ単体でも有効な支援制度ですが、連携させることでより大きな効果が期待できます。

- 明確な成長戦略を描く=経営革新計画

- その実行に必要な資金を得る=ものづくり補助金

これらを活用することで、中小企業は競争力を高め、新たなビジネスチャンスをつかむことができるでしょう。

新しい挑戦を検討中の企業経営者の皆さま、まずは経営革新計画から着手してみませんか?

必要に応じて、申請書の記入例、認定支援機関の一覧、各都道府県のリンク集などもご提供可能です。ご希望があればお知らせください。