はじめに

建設業の現場では、「段取りが重なって混乱する」「報告が遅れて次の工程に進めない」「人によってやり方が違う」といった非効率が多く見られます。

これらはすべて、業務フローの不明確さと役割の曖昧さが原因です。

人手不足・工期短縮の時代に、今こそ「現場の仕事の流れ」と「担当の役割」を見直すことで、チーム全体の生産性を最大化する必要があります。

1. 現場の非効率を生む“業務フローの歪み”とは

多くの現場では、以下のような構造的ムダが起きています。

| 問題点 | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|

| 二重指示 | 職長と現場監督が別々に指示 | 混乱・作業ミス |

| 情報の分断 | 図面・仕様変更が共有されない | やり直し・手戻り |

| 曖昧な責任範囲 | 「誰が確認するのか」が不明 | 判断遅れ・トラブル |

| 承認の滞留 | 現場報告が紙や口頭 | 対応遅れ・工期遅延 |

こうした“流れの滞り”が、1現場あたり数十時間のロスを生み出しています。

2. フロー改善の第一歩:現場の仕事を「見える化」する

まずは、現状の業務フローを図に描くことから始めましょう。

📊 例:空調ダクト工事のフロー

① 受注 → ② 図面確認 → ③ 材料発注 → ④ 加工 → ⑤ 組立・施工 → ⑥ 完了報告・検査

この流れを「誰が・何を・いつまでに」行っているかを明確にし、

重複・滞留・判断の遅れが発生している箇所を洗い出します。

→ ポイントは、「現場担当が動けない時間」を探すこと。

そこに改善の余地があります。

3. 役割分担の再設計 ― RACIモデルで明確化

作業を効率化するためには、「誰がどの責任を持つのか」を明文化することが重要です。

ここで活用できるのがRACIモデルです。

| 区分 | 意味 | 現場での役割例 |

|---|---|---|

| R(Responsible) | 実行責任者 | 職長・現場リーダー |

| A(Accountable) | 最終責任者 | 現場監督・所長 |

| C(Consulted) | 相談・助言者 | 設計・工務 |

| I(Informed) | 情報共有者 | 元請・協力会社・施主 |

このように整理することで、

「誰に確認すればよいか」「どこで止まっているか」が明確になります。

4. 現場フロー再構築の3ステップ

Step1:フローの整理

紙やホワイトボードでよいので、**現状の業務の流れを“見える化”**します。

部署や担当を横軸にして、矢印で仕事の受け渡しを描くと改善点が見つかります。

Step2:役割とチェックポイントの明確化

工程ごとに「誰が判断」「誰が報告」を定義します。

💬 例:

- 材料発注 → 職長が確認、監督が承認

- 施工写真 → 職長が撮影、監督が保存・報告

Step3:共有の仕組みを整備

フローを整えたら、共有ツールでリアルタイム化します。

・Googleスプレッドシートで進捗管理

・現場チャットで図面修正の即共有

・ANDPAD / KENTEMなどクラウド施工管理アプリ活用

これにより、「誰がどこまで終わったか」が即座に分かり、現場全体の生産性が上がります。

図解:業務フロー見直しの流れ

現状把握(フローの可視化)

↓

役割と責任の整理(RACI)

↓

業務の再設計

↓

共有の仕組み化

↓

現場全体の生産性向上

5. 改善が定着する“仕組み文化”のつくり方

現場改善は「一度作って終わり」ではなく、日々の小改善の積み重ねです。

📅 実践例:

- 毎週の現場ミーティングで「業務フロー改善点」を1つ話す

- 改善提案を提出した社員を表彰

- 年2回の「現場フロー見直し会議」を定例化

仕組みが「人任せ」にならないよう、継続的に見直す仕掛けを作りましょう。

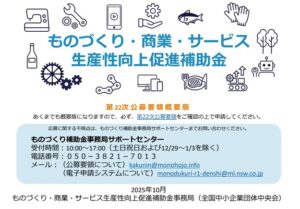

6. 補助金を活用して現場フロー改革を推進

| 制度名 | 活用例 |

|---|---|

| 省力化投資補助金 | 工程・進捗管理の自動化システム導入 |

| IT導入補助金 | 現場報告・チャット・タスク管理のクラウド化 |

| 業務改善助成金 | フロー見直しによる労働時間削減プロジェクト |

現場の業務効率化や時間短縮は、多くの補助金の対象になります。

「IT+仕組み化」は、現場改革の最も費用対効果の高い投資です。

チェックリスト:現場フロー改善の実践度(6項目)

- 現場の業務フローを可視化しているか?

- 各工程の責任者・確認者を明確にしているか?

- 情報共有がリアルタイムで行える仕組みがあるか?

- 定期的にフローの見直しを行っているか?

- 改善提案が出る仕組みを持っているか?

- フロー改革に補助金・助成金を活用しているか?

まとめ

現場の生産性を高めるカギは、**「人」ではなく「流れ」**にあります。

業務フローと役割を整理し、情報共有をリアルタイム化すれば、

少人数でも高品質・高利益の現場運営が可能になります。

「動きのムダをなくし、判断を早くする」ことこそ、

これからの建設業が利益を守る最大の経営戦略です。