はじめに

「いつもの仕入れ先に注文したら、“在庫がない”と断られた」――

資材不足や納期遅延が当たり前になった昨今、こうした事態は珍しくありません。

中小建設業にとって、調達先が1社に偏ることは大きな経営リスクです。

本記事では、資材高騰や供給不安定の時代における「調達先分散化(マルチソース)」の考え方と、実際の実践ステップを解説します。

1. なぜ調達先の分散が必要なのか

建設業では、「長年の付き合い」「信用できる取引先」という理由で仕入れ先を固定している企業が多くあります。

しかし、次のような環境変化により、単一取引への依存はリスクになりつつあります。

| リスク要因 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 資材価格の変動 | 特定商社の価格上昇に依存 |

| 物流トラブル | 運搬遅延・欠品による工期遅延 |

| 災害・事故 | 工場停止・供給停止による操業ストップ |

| 取引条件変更 | 支払い条件や数量制限の強化 |

つまり、「安定した取引先が1社ある」という安心感が、逆に事業継続のリスクになるのです。

2. 調達リスクが利益を削る構造

仕入れ先1社依存

↓

価格上昇・供給不安

↓

材料不足・納期遅延

↓

工期延長・外注増

↓

利益率低下・信用低下

工事が止まれば、労務費や外注費が増え、利益を圧迫します。

さらに納期遅延によって顧客の信頼を失えば、次の受注にも影響します。

3. 調達先分散化の実践ステップ

Step1:現状の調達構造を“見える化”

まずは、主要資材ごとの調達依存度を把握します。

| 資材名 | 主仕入れ先 | 割合 | 代替先 | 在庫状況 |

|---|---|---|---|---|

| 鋼板 | A商社 | 80% | B商社 | 有 |

| 配管部材 | B問屋 | 100% | なし | 少 |

| 塗料 | C販売店 | 60% | D販売店 | 有 |

このように一覧化することで、「代替ルートがない資材」を特定できます。

Step2:第2・第3の取引先を確保

主要資材について、最低2社以上の取引ルートを確保しましょう。

地域の商社・専門問屋・ネット仕入れサイトなど、複数チャネルを比較することが重要です。

💡 実践ポイント

・見積を複数社から取得して単価を比較

・取引量を分散し、関係を維持

・万一の際には「緊急供給ルート」を確保

特に災害や突発的な供給停止時には、既存の関係性があるかどうかで対応スピードが大きく変わります。

Step3:BCP(事業継続計画)として仕組み化

調達リスク対策は、**BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)**の一部として文書化しましょう。

📄 内容例

- 代替仕入れ先一覧

- 緊急時の連絡フロー

- 主要資材の安全在庫基準

- 契約先の災害・事故対応体制

中小企業庁や自治体でも「BCP策定支援」があり、専門家派遣や助成制度を活用できます。

4. 調達分散とコストのバランス

「分散化=コスト増」という誤解がありますが、実際には価格交渉力の向上や取引条件改善につながるケースも多いです。

📊 事例:

仕入れ先を2社体制に変更 → 競争原理が働き、主要資材単価が平均5%下落。

また、複数社に発注を振り分けることで、納期の安定化・欠品リスクの低減にもつながります。

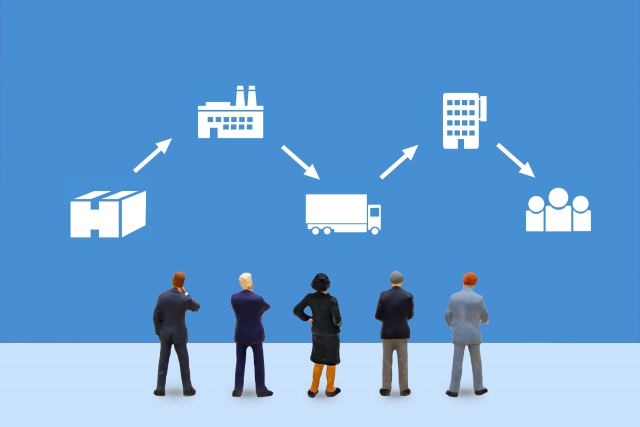

図解:調達分散の効果イメージ

【従来】A商社100%依存

→ 価格上昇・納期遅延に弱い

【改善後】A商社70%+B商社30%

→ 価格交渉力UP・供給安定・リスク分散

5. デジタル活用でリスク低減

調達データをスプレッドシートやクラウドで管理すれば、

どの商社・問屋から何をどれだけ買っているかを即座に把握できます。

💡 推奨ツール例:

・Googleスプレッドシート(在庫・仕入管理)

・クラウド会計ソフト(仕入先別支出分析)

・IT導入補助金での発注管理システム導入

これにより、属人的な「担当者任せ」から脱却し、組織的な調達管理が可能になります。

チェックリスト:調達リスク管理の5項目

- 主要資材ごとの仕入れ先依存度を把握しているか?

- 代替仕入れ先を2社以上確保しているか?

- 緊急時の調達ルートや連絡体制を整備しているか?

- 価格交渉や契約条件の見直しを定期的に行っているか?

- 調達データをデジタルで管理しているか?

まとめ

調達先の分散化は、単なる「仕入れ管理」ではなく、経営リスクの回避策です。

1社依存を脱し、複数のパートナーと信頼関係を築くことで、価格・納期・供給すべての安定化が図れます。

“万が一”に備えることが、“毎日の安定”を支える――それがこれからの建設経営に求められる視点です。