現代のビジネス環境は、変化のスピードが加速し、未来の予測がますます難しくなっています。こうした中で企業やビジネスパーソンが成果を上げるためには、柔軟かつ戦略的な思考が求められます。

その鍵となるのが、「PDCA」と「OODA」という2つのフレームワークです。それぞれ異なる特徴を持ち、使い方によって大きな効果を発揮します。本記事では、PDCAとOODAの違いや活用シーン、併用のコツまでを詳しく解説します。

1. PDCAとOODAの違いとは?

まずは、両者の違いを図解で整理してみましょう。

図解:PDCAとOODAの比較

| 比較項目 | PDCAサイクル | OODAループ |

|---|---|---|

| 構成 | Plan → Do → Check → Act | Observe → Orient → Decide → Act |

| 特徴 | 計画と継続的改善を重視 | 柔軟かつ迅速な意思決定 |

| 主な用途 | 安定的な業務改善・品質管理 | 変化対応、新規事業、現場判断 |

| 実行順序 | 一方向・固定サイクル | 状況に応じて分岐・即応 |

2. PDCAサイクルとは? ── 安定成長を支える計画型フレーム

PDCAは「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」の4段階から構成される業務改善の基本サイクルです。品質管理や業務フロー改善など、安定した状況下での継続的改善に適しています。

メリット

- プロセスを整理しやすい

- 改善点を検証・再実行しやすい

- チーム内での共有・管理がしやすい

デメリット

- 計画に時間がかかると実行が遅れる

- 変化の激しい環境には不向き

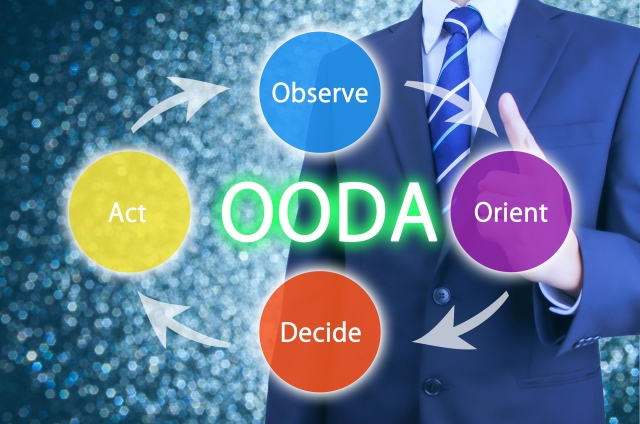

3. OODAループとは? ── 変化に即応する柔軟な行動モデル

OODAは「Observe(観察)→ Orient(状況判断)→ Decide(意思決定)→ Act(行動)」というループ型のフレームワークです。元々はアメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が軍事戦略として提唱しましたが、今ではビジネスや教育の現場でも活用されています。

メリット

- 環境変化に素早く対応できる

- 主体性と現場力が高まる

- 顧客や競合の動きを見ながら臨機応変に戦略を調整可能

デメリット

- 判断力が個人やチームに左右される

- 組織的に浸透させるには教育や仕組みが必要

4. 実践例で理解する使い分け

ケース1:PDCAに向く場面

- 製造業での品質管理

- コールセンターの応対改善

- 毎月の広告効果検証と改善

PDCAは、ルーティン業務の最適化や改善活動に最適です。

ケース2:OODAが効果的な場面

- 新規事業の立ち上げ

- 緊急時のトラブル対応

- 市場や顧客のニーズが急変する業界(例:IT、飲食)

OODAは、スピーディーな対応と判断が求められる環境に強い力を発揮します。

5. OODA活用の製造業シーン:例で解説

ある製造工場で、特定部品の急激な需要増が発生したケースを見てみましょう。

- Observe(観察):営業部門からの急な注文増加、在庫逼迫をリアルタイムに把握

- Orient(状況判断):需給ギャップの発生要因を分析し、供給体制の限界を認識

- Decide(意思決定):外注先拡大・生産シフトの緊急対応を決定

- Act(行動):即座に外注と生産指示、進捗管理の見直し

このように、OODAはスピードと柔軟性が求められる現場で非常に有効です。

6. PDCAとOODAの“併用”が理想的

両者は対立するものではなく、併用することで相乗効果を生み出すことができます。

併用のイメージ

- 上流(戦略):OODAで環境変化に応じて素早く方向性を定める

- 下流(業務):PDCAで戦略を具体化し、改善を積み重ねる

たとえば、マーケティング部門ではOODAでトレンドを観察し方針を決定し、営業現場ではPDCAで施策を反復し効果を検証していく、という使い分けが可能です。

7. まとめ|変化対応と継続改善の両輪で成果を出す

| フレームワーク | 強み | 向いているシーン |

|---|---|---|

| PDCA | 継続的改善 | 安定した業務、品質管理 |

| OODA | 柔軟な対応 | 不確実性の高い環境、新規事業 |

現代のビジネスにおいては、どちらか一方だけでは不十分です。変化に強い組織・個人を目指すなら、「OODAで戦略を柔軟に描き、PDCAで地道に実行・改善する」この思考が成果を生み出す鍵になります。

📌 今すぐできる実践ヒント

- 新しい課題には「OODA」で柔軟に対応

- 繰り返し業務には「PDCA」で着実に改善

- 両者の思考法を組み合わせて、変化に負けないビジネスへ