― 経営者を支える「再生の公的窓口」

■ はじめに:再建の第一歩は「正しい相談先」から

経営が厳しくなっても、「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む経営者は多いものです。

金融機関との関係が悪化していたり、取引先への支払いが厳しくなったりすると、誰にも相談できずに孤立しがちです。

そんな中小企業を公的に支援するのが、**「中小企業活性化協議会」**です。

これは、国が設置した「中小企業の再生支援・経営改善の総合窓口」であり、全国の都道府県に設置されています。

■ 中小企業活性化協議会とは

中小企業活性化協議会(旧・中小企業再生支援協議会)は、

経済産業省・中小企業庁の管轄のもと、都道府県ごとに設置された公正中立な経営再生支援機関です。

各協議会は、商工会議所・公益財団法人・商工団体などに設置され、

「経営改善計画策定支援事業(405事業・早期経営改善計画支援)」を運用しています。

協議会は単なる窓口ではなく、次のような重要な役割を担っています。

■ 中小企業活性化協議会の主な役割

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| ① 相談受付・課題整理 | 経営者からの相談を受け、経営・財務の状況を確認。改善の方向性を整理します。 |

| ② 認定支援機関とのマッチング | 企業の状況に応じて、税理士・診断士・弁護士など最適な専門家を紹介します。 |

| ③ 計画策定支援の審査・承認 | 専門家が策定した経営改善計画をチェックし、補助金支給を承認します。 |

| ④ モニタリング支援(伴走支援) | 計画実行後も、定期的に進捗確認を行い、経営改善をサポートします。 |

| ⑤ 金融機関との調整支援 | 借入金返済条件の見直しや経営者保証解除の交渉を円滑に進めます。 |

■ どのような企業が相談できるのか

中小企業活性化協議会の対象は、次のような課題を抱える企業です。

- 売上減少や赤字が続き、資金繰りに不安がある

- 借入金の返済が重く、条件変更を検討している

- 経営改善計画を作りたいが、社内でまとめられない

- 金融機関との関係を整理したい

- 廃業や事業譲渡など「次の道」を考えたい

つまり、「今すぐ倒産ではないが、このままでは危ない」と感じた段階が相談のベストタイミングです。

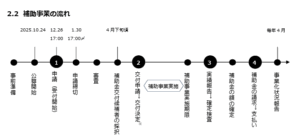

■ 相談から支援までの流れ

経営改善計画策定支援事業を利用する際の一般的な流れは、次のとおりです。

1️⃣ 初回相談(協議会)

経営状況や課題をヒアリング。どの支援制度が適しているかを判断。

2️⃣ 支援専門家(認定支援機関)の選定

税理士・中小企業診断士などを選び、支援契約を締結。

3️⃣ 計画策定支援

現状分析→数値計画→改善方針→金融機関との協議を専門家と共に実施。

4️⃣ 協議会による承認・補助金支給

計画内容の確認後、補助金(支援費用の3分の2)を支給。

5️⃣ モニタリング(伴走支援)

半年~1年程度、専門家が実行状況をサポート。必要に応じて計画を修正。

■ 活性化協議会が「公正中立」と言われる理由

中小企業活性化協議会は、金融機関でも民間コンサルでもない立場です。

国からの委託を受け、地域の商工団体などが運営しています。

そのため、

- 金融機関と企業の間に立ち、調整役を担う

- 支援の品質を統一するために、全国本部がマニュアル・研修を実施

- 個別企業の情報は厳格に守秘される

など、「公正・中立・守秘性」が確保されています。

安心して相談できる“経営再建のセーフティネット”と言える存在です。

■ 専門家(認定支援機関)との連携がカギ

経営改善計画は、専門家が作る「数字の裏付け」と、経営者の「実行力」が合わさってこそ意味があります。

協議会では、経営者と支援機関が同じ方向を向いて改善に取り組む体制を重視しています。

- 専門家が数字と計画を支援

- 経営者が行動と実行を担う

- 協議会が全体の公正性・補助金処理を管理

という“三位一体”の仕組みです。

■ まとめ:悩んだら、まず協議会に相談を

「銀行にどう話していいか分からない」

「再建のためにどこから手をつければいいか分からない」

そんなときこそ、中小企業活性化協議会が頼りになります。

初回相談は無料で、守秘義務も徹底されています。

経営改善計画策定支援事業を活用するための最初の一歩は、協議会への相談です。

次回は「第3回:認定経営革新等支援機関とは?信頼できる専門家の見分け方」で、

実際に支援を行う専門家の選び方を詳しく解説します。